26 Lug Intervista a Luigi D’Alife, regista di Binxet – Sotto il Confine

Luigi D’Alife è il regista di Binxet – Sotto il confine, un documentario totalmente autoprodotto che racconta, attraverso testimonianze e spiegazioni schematiche ma approfondite, la situazione del popolo curdo sulla linea del confine che separa la Siria dalla Turchia. La striscia di terra che si trova sotto il confine si chiama appunto Binxet. Le persone incontrate qui sono persone comuni con alle spalle storie di lotta, di dolore, di resistenza e di amore toccante. Al documentario, frutto di cinque viaggi fatti dal regista in territorio curdo, ha prestato gratuitamente la propria voce Elio Germano. Abbiamo avuto modo di incontrare D’Alife domenica 16 luglio alla festa di Settembre Rosso -associazione affiliata Arci- in occasione della proiezione del suo documentario.

Il tuo è il primo documentario che racconta con immagini esclusive la condizione del popolo curdo, che da un lato combatte il Daesh e dall’altro deve subire le persecuzioni da parte del governo di Erdogan. Quali difficoltà hai riscontrato nel realizzare questo documentario?

Sicuramente la difficoltà più grossa è stata raggiungere quei territori in quanto il Rojava e la Siria del nord sono da quattro anni sotto un embargo e un isolamento pesantissimi, soprattutto da parte della Turchia, ma anche da parte del Kurdistan iracheno. Per arrivare in Rojava, nei diversi viaggi che ho fatto, l’unica possibilità è stata quella di passare il confine turco-siriano illegalmente, dato che il confine è chiuso per chiunque voglia attraversarlo. E’ stato questo quindi l’aspetto più complicato a livello pratico perché ha comportato anche per chi vive là un dispendio di grosse energie per aiutarmi, ma più in generale per tutti gli attivisti e i giornalisti internazionali che vogliono arrivare in Rojava. Rispetto invece alla post produzione del documentario, sicuramente il fatto di non avere una casa di produzione e distribuzione, poiché questo è un documentario davvero indipendente, prodotto dal basso, cosa che ha comportato una serie di difficoltà che però sono state superate grazie alla convinzione e alla determinazione.

Cos’è che ti ha spinto a interessarti alla situazione del popolo curdo e a compiere cinque viaggi tra il 2015 e il 2016 in Turchia-Siria-Iraq?

Inizialmente sono andato in Kurdistan senza avere l’idea di girare un documentario. L’idea era quella di portare solidarietà rispetto a quello che stava accadendo a Kobane. Ho iniziato a interessarmi al Kurdistan principalmente intorno all’inizio dell’assedio di Kobane, nel Settembre 2014. Il primo viaggio l’ho effettuato a marzo del 2015 e poi ne sono seguiti altri. In seguito la necessità, la voglia di fare questo documentario è nata soprattutto nell’autunno del 2015, un po’ per provare a restituire quella che è stata l’esperienza che avevo vissuto sulla mia pelle e che volevo provare a rendere a un pubblico che fosse il più ampio ed eterogeneo possibile e poi per provare a colmare una grossa lacuna, una mancanza di informazione, di narrazione da parte dei media mainstream, rispetto a quello che succede in quei territori e rispetto alle responsabilità che ha anche l’Europa, soprattutto nei suoi rapporti con la Turchia di Erdogan.

E’ cambiato qualcosa nella tua visione della questione curda e più in generale del mondo durante i tuoi viaggi?

Sì, io penso che fare un viaggio in quei territori voglia dire innanzitutto mettersi in discussione totalmente sia come individualità sia come soggettività politica. Ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza politica, il partito non era mai stata un’ipotesi, viaggiando in quei territori, in particolare nel Kurdistan turco, seguendo le elezioni del 2015, ho rivalutato l’importanza del partito, in particolare seguendo l’esperienza dell’HDP, partito di massa che ha ottenuto sei milioni di voti. Più in generale ho scoperto sempre di più quale fosse la rivoluzione che si stava portando avanti in Rojava e quanto fosse forte il cambio di paradigma con il Confederalismo Democratico. E’ stata un’esperienza sconvolgente che ti mette in discussione e mette in gioco le tue posizioni, le tue abitudini; è qualcosa che ti cambia nel profondo e che poi ti dà la voglia di tornare in Italia e provare a raccontare e restituire quello che hai potuto vedere. Questa è anche un’esigenza di chi sta là, perché l’unica cosa che tutti ci chiedevano era che una volta tornati in Italia, in Europa, raccontassimo quello che succede laggiù, perché evidentemente questo isolamento e questo embargo sono anche un isolamento e un embargo mediatici.

E’ stato difficile ottenere le testimonianze delle persone che hai incontrato? E per te è stato difficile ascoltarle?

Non c’è stata tanta difficoltà nel fare le interviste, anzi c’è stata un’estrema disponibilità da parte delle persone a raccontarsi e anche a raccontare esperienze profondamente dolorose e personali davanti a una videocamera (che non è facile). Oltretutto ho trovato una grandissima preparazione tra la gente. Ad esempio, quando ho iniziato a girare il documentario nel marzo del 2016 e il 18 marzo veniva firmato l’accordo fra UE e Turchia, quasi tutte le persone che ho intervistato, e non solo appartenenti alle istituzioni o attivisti politici, conoscevano i termini di quell’accordo e avevano ben presente quello che avrebbe comportato. Sicuramente le interviste sono forti e vanno a toccare le corde più profonde. Ad esempio nel documentario ho voluto approfondire la storia di Beshir, un bambino di dieci anni che durante l’assedio di Kobane nell’ottobre del 2014 nel bel mezzo di una protesta al confine tra Qamishlo e Nusaybin è stato ucciso da un cecchino turco: nel documentario c’è l’intervista al papà e alla zia che hanno raccontato tutto ed è stato molto straziante. Altrettanto toccante è anche la storia dei vicini di casa di un ragazzo di 26 anni che insieme ad altri aveva provato ad attraversare il confine illegalmente per andare in Turchia a lavorare. I ragazzi sono stati fermati, arrestati, torturati e uccisi, anche in questo caso il racconto è molto crudo. Ho provato a tramutare questa emotività e questa disponibilità nel raccontare episodi così drammatici anche per ripagare una sorta di debito verso tutte queste persone che ho incontrato, verso chi ha contribuito a realizzare il documentario e verso tutti quelli che ci hanno aiutato a passare i confini in più occasioni. Credo, spero, che possa essere un lavoro utile.

Le donne curde sono forse entrate, negli ultimi anni, nell’immaginario comune come esempio di emancipazione, maturità politica, fierezza e coraggio. Tu che hai parlato anche con le donne hai riscontrato alcune di queste caratteristiche?

La figura della donna posta al centro della Rivoluzione del Rojava sicuramente sconvolge tutti quegli equilibri e quei modelli di stampo patriarcale che si sono sedimentati in centinaia di anni. In particolare la figura della donna combattente ha dato una spinta in più alle donne, che hanno avuto così il coraggio e la forza di emanciparsi, prendere parola e diventare davvero le protagoniste in diversi aspetti della vita sociale e nella costruzione stessa di questa rivoluzione. Questo fenomeno, questo cambiamento così forte pone anche noi occidentali nella condizione di mettere in discussione noi stessi, i nostri atteggiamenti e modi di pensare.

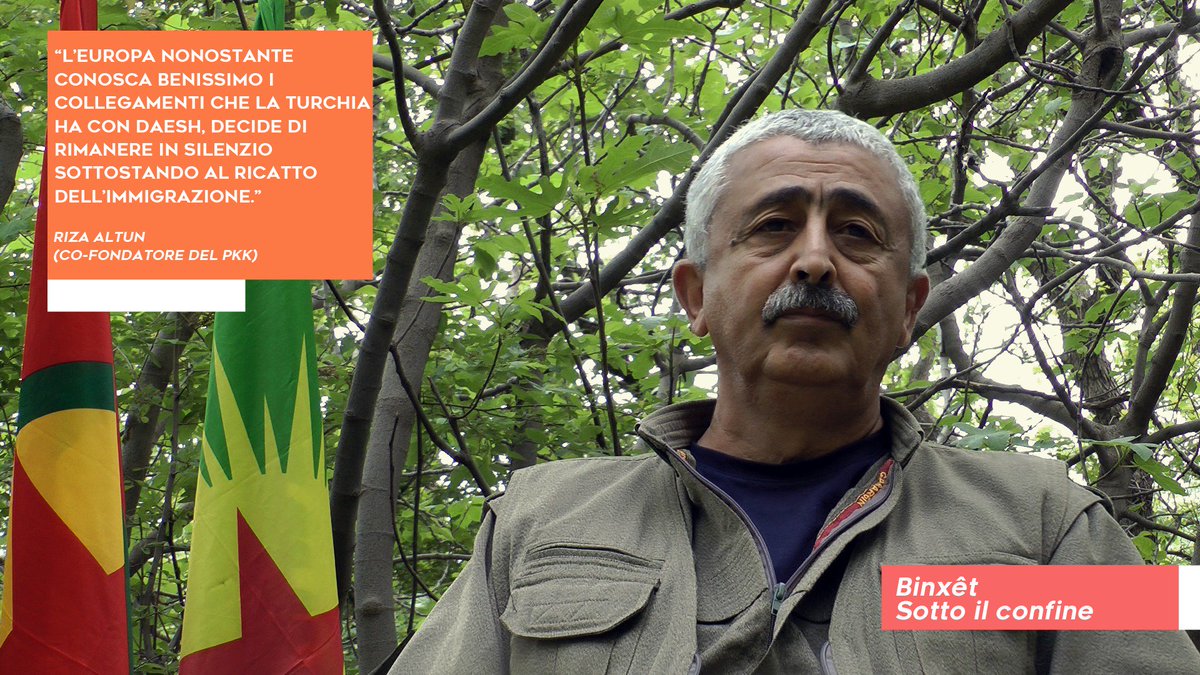

Hai incontrato anche uno dei fondatori del PKK in un luogo segreto sulle montagne al confine tra Iraq e Iran. Ci puoi raccontare qualcosa di questa esperienza?

È stato un grande onore e onere incontrare Riza Altun, uno dei fondatori del PKK e responsabile degli Affari Esteri. L’ho incontrato sulle montagne di Qandil, zona liberata e base del PKK dalla sua fondazione nel 1978. È stato un incontro molto particolare perché sono arrivato a Qandil il 25 aprile, una data molto simbolica. Nel documentario ci sono solo alcuni frammenti dell’intervista ma si è trattato di una chiacchierata durata più di tre ore in cui emerge in maniera lampante quello che è l’accordo stretto tra Unione Europea e Turchia rispetto alla gestione dei flussi migratori, un vero e proprio ricatto a cui all’Europa però fa comodo sottostare. Ricatto che di fatto dà mano libera a Erdogan per i suoi progetti politici autoritari, sia in politica interna che in politica estera. Inoltre il PKK è fondamentale rispetto a quello che oggi vediamo realizzarsi in Rojava: perché è vero che la rivoluzione del Rojava con la dichiarazione dell’autonomia dei cantoni è datata 2012, ma basta pensare che Ocalan, leader del PKK, passava – anche lui illegalmente – il confine tra Suruc e Kobane già il 2 luglio del 1979. Quindi stiamo parlando di un lavoro che va avanti da quasi quarant’anni, per lo più clandestino, sotterraneo, che ha gettato le basi affinché si realizzasse questa rivoluzione oggi così forte. La sfida che io credo sia stata vinta è che non parleremo più di una rivoluzione solo dei curdi, ma di una rivoluzione assolutamente transetnica, transreligiosa. Sono le popolazioni di quel territorio, che io chiamerei semplicemente Mesopotamia, che grazie alla spinta del Confederalismo Democratico stanno portando avanti una lotta comune che vede al suo interno tutte quelle differenze etniche, culturali e religiose presenti nell’area. E questa è sicuramente una grandissima ricchezza.

Non pensi invece che queste differenze, soprattutto politiche, potrebbero minare il progetto di unità e libertà del popolo curdo? Ad esempio i curdi iracheni hanno una visione e una condizione politica estremamente diverse rispetto al modello del Rojava e alla situazione dei curdi turchi o dei curdi siriani.

Io ritengo che la differenza sia sempre una ricchezza. Noi stessi siamo soliti parlare di “popolo curdo” ma questo vuol dire tutto e niente, è una macro-categoria estremamente vaga e riduttiva rispetto a tutte le differenze e le complessità che ci sono all’interno. Naturalmente i curdi non sono tutti uguali e non hanno tutti la stessa visione politica e sociale. Al di là di questo io credo però che il PKK in questi quarant’anni di lotta abbia comunque profondamente unito i curdi in una rivendicazione, che prima era una rivendicazione di indipendenza e di uno Stato Curdo con una propria bandiera e propri confini, e che invece adesso va oltre questo. Il PKK con la rivoluzione in Rojava rivendica infatti una terra senza confini che raccoglie tutte le persone che vivono in quel territorio, che siano curde, arabe, assire, yazide, armene, cristiane e via dicendo. E non dimentichiamo che oggi in Rojava, e in altri territori del Kurdistan, combattono donne e uomini provenienti da tutti i quattro angoli del Kurdistan e non solo. Siamo quindi davanti a un fenomeno che si è profondamente radicato nella società curda. Detto questo è chiaro che le differenze ci sono, soprattutto di visione politica e di progetto politico: ad esempio oggi nel Kurdistan iracheno si va verso un referendum per l’indipendenza dall’Iraq che è qualcosa che invece il PKK con la rivoluzione in Rojava ha superato.

Il Confederalismo Democratico, come hai detto tu, rappresenta un esempio concreto di convivenza pacifica, democrazia diretta, mutualismo libertario, parità di genere ed ecologia sociale che è unico nel Medio Oriente. Pensi che questo esperimento potrà continuare a funzionare e a radicarsi anche in altre parti del Medio Oriente o è destinato a rimanere un’oasi in mezzo al deserto, dati anche i vari interessi geopolitici ed economici che si giocano in quelle aree? E secondo te sarebbe un modello realizzabile anche in Europa?

Assolutamente sì. È vero che il Medio Oriente è un’area molto critica da quando le potenze occidentali ci hanno messo mano e che il territorio del Kurdistan è stato frammentato con il Trattato di Losanna del 1923, ma io ritengo che questo modello politico sia e debba essere assolutamente esportabile, tanto in Medio Oriente che in Europa. Anzi, io credo che sia proprio necessario sperimentare in occidente una forma politico-sociale di questo tipo, proprio perché, come dicevano le compagne e i compagni curdi durante i viaggi, è qui che c’è il mostro capitalista; è qui che il sistema va ribaltato. Il Rojava rappresenta un sistema opposto a quello neoliberista e che si pone proprio nell’ottica di un suo superamento: è un sistema non centralizzato, senza un potere statale; è una realtà municipalizzata basata sulla democrazia diretta, con un autogoverno dal basso. Si tratta di un modello, oltreché esportabile, assolutamente necessario.

Dal documentario emergono aspetti agghiaccianti della persecuzione del popolo curdo da parte del Governo di Ankara dietro il silenzio complice della Comunità Internazionale, nonostante la lotta che questo popolo porta avanti contro Daesh: esproprio delle terre, muri lungo il confine Siria-Turchia per impedire il passaggio dei profughi, uccisioni, incarcerazioni, uso di armi chimiche sulle città curde. Dati l’autoritarismo di Erdogan e gli interessi economici, politici e strategici della Comunità Internazionale, pensi che le rivendicazioni dei curdi turchi e siriani potranno mai venire prese seriamente in considerazione?

Negli ultimi anni, in particolare con lo scoppio della guerra civile in Siria, proprio per quello che è stato fatto sul campo, soprattutto a livello militare, YPG e YPJ hanno avuto un riconoscimento da parte della coalizione e degli Stati Uniti da un lato e della Russia dall’altro, ma si tratta di un riconoscimento puramente militare, evidentemente tattico e strumentale da entrambe le parti, mentre un riconoscimento non c’è stato né per la Rivoluzione in Rojava né per la condizione del popolo curdo. Quindi sì, è una situazione molto complicata e volubile, con equilibri, da quelli regionali a quelli internazionali, molto delicati. Io penso però che rispetto a quelle che sono le difficoltà di una rivoluzione che fin dall’inizio è stata, ed è, sotto attacco – dai jihadisti di Al Nusra, dal Daesh, dalla Turchia, dal regime di Assad – quello che dovremmo fare noi è chiederci quale sia il nostro ruolo. Il nostro ruolo è quello di costruire solidarietà e controinformazione, di sostenere una rivoluzione che la guerra e gli interessi imperialisti su quell’area pongono in condizione di estrema vulnerabilità e soprattutto di fare pressione sui nostri governi e sull’Europa, affinché prendano una posizione chiara rispetto, in particolare, al regime autoritario di Erdogan.

Tu hai parlato di informazione e controinformazione. Forse, rispetto ad esempio alla situazione del popolo palestinese che è più conosciuta agli occhi del mondo, quella del popolo curdo fa fatica a trovare spazio nell’informazione e nella narrazione mainstream. Tuttavia, grazie alla lotta contro il Daesh, i guerriglieri curdi e soprattutto le guerrigliere curde sono stati resi famosi da media e giornali ed esaltati come eroi da tutto il mondo, così che la questione curda è venuta finalmente un po’ più a galla. Inoltre i curdi sono diventati i protagonisti del fumetto di Zerocalcare “Kobane Calling” e adesso il tuo documentario sta dando risonanza alla rivoluzione del Rojava e alla situazione dei curdi al confine tra Siria e Turchia. Credi che una maggiore visibilità, attraverso forme e strumenti di comunicazione diversi possa spingere i governi internazionali a riprendere seriamente in mano la questione curda?

Io penso che ci siano almeno due piani diversi da prendere in considerazione. Avete citato l’esempio di Kobane Calling. Quel lavoro è stato qualcosa di incredibile e fondamentale perché è riuscito a entrare nella cultura popolare e ad arrivare a un’enormità di persone molto diverse tra di loro. Purtroppo invece, e qui mi sposto sull’altro livello di cui parlavo, l’informazione mediatica mainstream quando va bene è assolutamente carente e quando va male è totalmente strumentale e parziale. Anziché fornire informazioni rispetto al reale contesto e a quello che vi accade, per lo più il giornalismo mainstream sembra esser diventato quasi una questione di fazioni o di tifoseria. Faccio un esempio: quando ci sono stati, qualche mese fa, bombardamenti con gas chimici e decine e decine di vittime, tra cui moltissimi bambini, nella zona a nord di Aleppo, nessuno, a livello mainstream, si è preso la briga di verificare fonti e informazioni e capire se le notizie che additavano Assad come responsabile di quella strage terribile fossero più o meno vere. Questo è solo un esempio tra tanti rispetto a quello che è il modo di condurre l’informazione. Ad ogni modo anche un documentario come “Binxet-Sotto il confine”, che ha avuto un riscontro assolutamente positivo da parte del pubblico mostra quanto la gente voglia capire qualcosa di quello che sta accadendo.

Cambiando argomento..non possiamo non chiederti di Elio Germano, che ha prestato – gratuitamente – la sua voce al tuo documentario. Come è nata questa collaborazione?

Con Elio prima di questo lavoro non ci conoscevamo; l’anno scorso al festival Alta Felicità in Val Susa ho preso i suoi contatti e gli ho mandato una mail per spiegargli quello che era il progetto di Binxet e lui ha dato subito la sua immediata disponibilità a prestare la propria voce in forma totalmente gratuita, è bene ribadirlo. Ho voluto contattare Elio, sia perché lo reputo l’attore migliore che abbiamo in Italia attualmente, sia perché lo ritengo una persona assolutamente sensibile, in particolare alla questione dei confini e delle frontiere, e infine anche perché evidentemente il suo nome avrebbe dato, come sta dando, maggior risalto e visibilità a questo lavoro. É stata una collaborazione nata in maniera un po’ strana ma che soprattutto deriva dalla volontà di entrambi di provare a raccontare quel contesto. Vedendo il premontato del documentario Elio ha capito quanto fosse importante che uscisse e ha voluto dare il suo contributo. E in questa fase di totale appiattimento culturale in Italia, questi sono gesti molto significativi.

E adesso quali saranno i tuoi prossimi progetti?

Il prossimo progetto è vacanza! Battute a parte, adesso ho bisogno un attimo di staccare la spina e ricaricare la batteria perché è stato un lavoro che ha preso almeno due anni della mia vita; a tratti è stato anche faticoso e frustrante ma sicuramente molto appagante, il riscontro delle persone è positivo e questo davvero è quello che conta di più. Ora sto iniziando a ragionare sui prossimi lavori ma per adesso sono solo suggestioni. Naturalmente ci sarà modo di condividere i prossimi progetti e magari, a differenza di questo documentario, provare a costruirli collettivamente, ad esempio con un crowdfunding.

Hai mai avuto paura durante i tuoi viaggi?

Paura no. Anche se c’è stato un momento in cui me la sono vista davvero brutta. É successo a Dyarbakir, il 5 giugno 2015 – di lì a poco ci sarebbero state le elezioni – durante un comizio dell’HDP, al quale ci saranno state almeno 200.000 persone, qualcosa di gigantesco. A un certo punto sono esplose due bombe. Io stavo a 30 metri da dove sono esplose e là chiaramente la paura c’è stata. Non solo la paura ma soprattutto senso di impotenza, perché quando senti il botto purtroppo è già troppo tardi. Al di là di questo episodio, quel coraggio che ho trovato sul fronte o per filmare bombardamenti sul confine contro Nusaybin l’ho preso da chi vive là, dai compagni e le compagne che ho incontrato, da uomini, donne, bambini che ogni giorno vivono e lottano là. Questo lavoro è soprattutto per loro.

E hai intenzione di fare altri viaggi in quelle zone?

Sicuramente! Innanzitutto perché ho un sacco di amici e amiche in quei territori. Vorrei tornare in Turchia, in Bakur, nonostante questo per me, come per molti altri, significherebbe rischiare di venire arrestato, o espulso e rimandato in Italia, ma questa probabilità non mi fa assolutamente spaventare ma anzi ci sarà modo di tornare lì come ci sarà sicuramente modo di tornare in Rojava. E magari tornarci in un Kurdistan finalmente liberato, in particolare dall’oppressione della Turchia di Erdogan.